この記事はこれからモノづくり業界で働く方へ向けた解説をしています。働くことに対する構え方、入社してから気を付けたい4つの事を紹介します。

目次

私が新卒で就職した時の話

ここで少しだけ私が新卒で就職した時の話をさせてください。

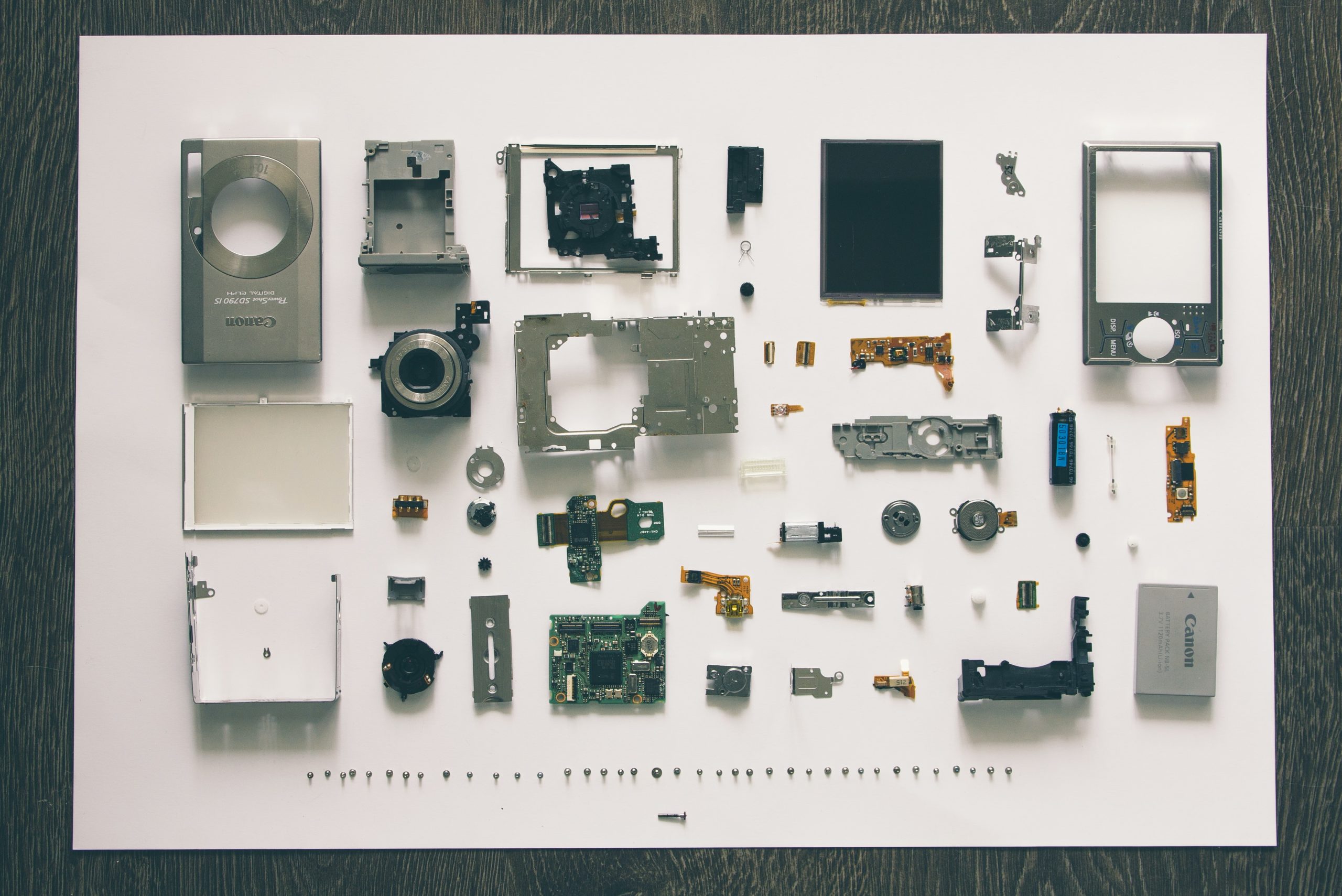

私は2007年に新卒で装置メーカーへ入社し、制御関係の部署に配属されました。入社当時は大型装置が1か月に3~4台ペースで出荷されるなかなかすごい光景に圧倒されていました。

「果たしてこんなペースで自分はモノづくり出来るのだろうか?」「絶対残業とかヤバイやろなー」と正直不安しかありません。

現場は活気づいていて、毎日何かしらの怒号が飛んでいました。それくらい忙しい時期に入社したので、当時そこまで口数が多い方ではなかった私はさらに不安を感じていました。

そして、残業している方がほとんどだったので「せっかく雇ってもらえたのだから、早く作れるようになって少しでも会社が楽に回っていけば」なんて思っていました。

学校の授業や電気工学実験でリレーや他の継電器などには触れていましたので、ハード部分の知識は”0”ではありませんでした。しかしながらPLCに至っては「PLCって物をつかってソフトを組んで装置を動かすんだね」程度の知識です。

そんな状態でしたので、「そもそも学校で勉強するものじゃないし、先生か上司がついてこれから学習させてもらえる」と思っていました。

教育係はキチンとつくのか?

はい、実際そんなに甘くありません。学校のように最初はそれが当たり前と思っていたのですが、一緒について1から10まで教えてくれるようならそこは優良企業です。もし1から10まで常に一緒について教えてくれる方がついてくれたら、まずはその環境に感謝です。

私の場合は、上司から「三菱FATECでの講習、職業訓練所の講習(能力開発セミナー)、eラーニングを受けておいてね~」といわれて基本的にほったらかしでした(泣)。まぁタイミング悪く、超忙しかったってのもありましたからね。

ともあれ、三菱電機のeラーニングは非常によくできていますよね!入社したての頃、私の先生はeラーニングでした。

全ての講習が終わって、その後何かできる事を聞いても「テキトーに勉強やっといて~」って感じで、出荷が落ち着くまでの1ヵ月くらいは基本放置です。。。その空いた時間にeラーニングで意地悪テストをしたりしてましたね。「ここでこのボタン同時押ししたらどうなる」とか「ここでワークを受け渡しているときに非常停止押したときの復帰」とか。最初はそんなのもロクに動かず、「自分の考えって浅いな~」なんて思いながら試行錯誤してなんとか考え方を身に着けていきました。

先輩と一緒に仕事をする

その後はドーナツ屋さんの店長から転職を果たした異色の経歴を持つ先輩にノウハウを叩き込まれます。この先輩がスパルタで、今でも正直ここが一番きつかったと思えます。最初の頃は自分で設計した電気図面で自分で配線します。慣れてくると設計した電気図面を配線メンバーお願いするのですが、電気図面でミスがあれば、怒られた挙句に配線を修正してもらえずに、結局自分で修正していました。

あとからスパルタ先輩が配線メンバーにあえて無視するように手を回していたことを知ったのですが、図面のミスが現場に与える影響についてのいい勉強になったのは言うまでもありません。実際に「作業する側に立った設計」というものをそこで叩き込まれます。

ここから実機に直接触れて、配線⇒電気回路設計⇒PLCソフト設計と修行して経験を積み、1年半後にはサーボ4軸の合計10000ステップ程度の装置を客先折衝、電気回路設計から配線、PLCソフト設計、納入まで1人で任されるようになります。

このまま話を進めてしまうと、普通にただのブラック企業やし先輩嫌味な奴じゃん!ってなってしまうので、念のため捕捉させていただきます。

初めて新規装置を私が担当したときの話ですが、画像処理で不良判定しているのに良品流出させてしまう重度のクレームを出してしまいました。その時に客先で一緒に頭を下げてくれたのも、その先輩でした。

作業帰りに「後でめっちゃ怒られるやろなぁ~」と思って、「すいませんでした」と先輩に謝ると先輩は「この失敗を財産にして次に生かせ!」と言った以外、この件では特に何も言いませんでした。その言葉の深さを思い知らされると同時に私の胸に焼き付きます。「頑張った末の失敗にはムダなどない。」そんなこともあり、今でも私はその先輩を尊敬しています。そしてPLCソフト設計を続けてこれたのも先輩のおかげであり、今でも背中を追う存在であるからです。

ここまで時間を取らせてしまい申し訳ありませんが、最後に何が言いたいかと申しますと「失敗を恥じずに全て財産にすること」です。

そして諦めずに継続することです。eラーニングをして、自分の組んだソフトでアニメーションが動いて「楽しいこれ!」と思えたら、飛行機で言う離陸完了です。あとは山や苦難を乗り越えて飛ぶだけです。途中で乱気流に巻き込まれるかもしれません。高度が下がって「もうダメ」と思うかもしれません。しかし風の力をうまく使えば上昇することも出来ます。

結局入社してからはどのような環境がいいのか?

結論を言いますと、最初の1~2か月は専属の人がついて、PLCのイロハから簡単な課題を与えてもらって、答え合わせを毎回してもらえるような環境が最強です。

しかしながら、製造業だと特に中小企業の場合は1人当たりの仕事の配分が大きいですので、なかなか教育に時間を割くことが出来ないのが現状です。中には昔ながらの職人のように「見て盗んで覚えろ」と言う方も少なからず居ます。

ただし恐れることはありません。私の経験から「最初の走り出しは見て盗めるくらい簡単」です。単体で機器を動かす所までは簡単に出来ます。言い変えると各PLCメーカーや制御機器屋さんは簡単に動くように工夫してくれています。難しいのはその先の「それぞれの組み合わせ方」です。どの場面でどう使うか?です。ここは各々の経験から成り立っていることが多いです。あまりこの辺りの手の内をオープンにしてくれる人は少ないです。当サイトではそんな悩める疑問を今後どんどんオープンにして行きます!

それではどのようにしてこれから臨んでいけばいいのか?私の経験から次の押さえておきたいポイントを4つ、紹介します。

プライドを捨てる

これから学んで技術をどんどん吸収するためには、まずプライドを捨てて下さい。結論、プライドは何の役にも立ちません。むしろ弊害になります。その理由は全てかぶっている仮面を脱ぎたくないための言い訳に過ぎないからです。

心をオープンにして、聞き入れる体制をまずは作ってください。そして知識を吸収することで、今の自分よりは「広い視野と見解」を持つことが出来ます。

何も経験が無いうちは、とにかく他の意見を聞いて「考え方」に関する力をつけて下さい。問題解決の積み上げは技術力向上の近道になります。

意見を一旦聞き入れる

まずは先輩や上司の意見は一度聞き入れるようにします。仮に何か反対の意見がある場合も、まずは反論する前に相手の言い分を聞くようにします。

断定的な反対意見を言ってしまうと、何か抜けがあったときにすぐに詰んでしまいます。その意見が自分の知識外の新たな発見であったり、違う視点から見たときの意見の可能性があり、自分の中で100%そう思う意見を持っていても、一旦聞くことで中立的な立場で考えることが出来ます。

得た知識を必ずメモしてアウトプットする

「教えてもらった内容は必ずメモしましょう」と言うのはよく聞きますが、メモするだけでは体に染みつけることは出来ません。危ないのは、メモしただけで実践した気分になってしまう事です。

忘れないためにメモを取る意味では必要な作業になるのですが、それをアウトプットして体に染みつけることですぐに使える自分の技術になります。

例えばあなたがスポーツ選手だとします。本を読んで、大事なところをメモするだけではメダルは取れません。それを実践して日々練習する事で、初めて自分の技術となります。

その日の予定を書きだす

その日する作業を書きだしましょう。ただ時間が流れるのを待っているだけでは技術力の向上は出来ません。また何をやるか定まってもいないのに作業をすることも時間の無駄です。

具体的に何を書きだせばよいのでしょうか?

・今日作業する内容

・それにかかる時間

最初のうちはざっくりで構いません。

例えば新入社員1ヵ月目で、勉強中の身でしたら

①トランジスタの構造と使用方法を理解する・・・4時間

②PNPとNPNの違いを理解する・・・4時間

こんな感じで構いません。

目標を掲げて作業や勉強をするのと、ただ与えられた課題をこなすだけの日々では、数年後には技術力に大きな差が生まれます。課題を与えられた場合でも課題をこなすだけでなく、「応用するとこんなことが出来る」など深く掘り下げて考えるようにします。そうすることでより理解が深まります。

使われている業界や用途を知ることが出来れば世界が広がって面白いです。妄想するだけでも楽しいものです!

まとめ

それでは、今回の記事を要約するとこんな感じです。

ポイント要約

①プライドは捨てる

②意見を一旦聞く

③得た知識を必ずメモしてアウトプットする

④その日の予定を書きだす